足字概述

〔足〕字拼音是(zú),部首是足部,总笔画是7画。

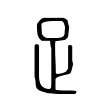

〔足〕字是上下结构,可拆字为“口、龰”,五行属火。

〔足〕字造字法是会意。甲骨文字形,上面的方口象膝,下面的“止”即脚,合起来指整个脚。本义是脚。

〔足〕字仓颉码是RYO,五笔是KHU,四角号码是60801,郑码是JI,中文电码是6398,区位码是5567。

〔足〕字的UNICODE是U+8DB3,位于UNICODE的中日韩统一表意文字 (基本汉字),10进制: 36275,UTF-32:00008DB3,UTF-8:E8 B6 B3。

〔足〕字在《通用规范汉字表》的一级字表中,序号0731,属常用字。

〔足〕字的近义词是脚、满,反义词是手,异体字是𠯁、𠯣、𤴕。

相关推荐

汉字解释

康熙字典

卷别 :正文・酉集中 部首:足部

武英殿刻本: 第2921頁,第1字

同文書局本: 第1221頁,第17字

標點整理本: 第1200頁,第29字

音《唐韻》:卽玉切;《集韻》、《韻會》、《正韻》:縱玉切,𡘋音哫。《說文》:人之足也。在下,从止、口。【註】徐鍇曰:口象股脛之形。《釋名》:足,續也,言續脛也。《易・說卦》:震爲足。【疏】足能動用,故爲足也。《禮・玉藻》:足容重。【註】舉欲遲也。

义又,《廣韻》:滿也、止也。《書・仲虺之誥》:矧予之德,言足聽聞。《詩・小雅》:既霑既足。《禮・學記》:學然後知不足。老子《道德經》:知足不辱。

义又,不可曰不我足。〈吳語〉:天若棄吳,必許吾成而不吾足也。

音又,草名。《爾雅・釋草》:虃,百足。【註】音纖。

义又,姓。《戰國策》:足强。【註】韓人。

音又,《廣韻》:子句切;《集韻》:遵遇切;《韻會》:子遇切;《正韻》:將豫切,𡘋音沮。《論語》:巧言令色,足恭。【疏】足,成也。謂巧言、令德以成其恭,取媚于人也。【朱傳】過也。揚子《法言》:足言足容,德之藻矣。

义又,《管子・五行篇》:春辟勿時,苗足本。【註】足,猶擁也。

义又,《廣韻》:添物也。《類篇》:益也。《前漢・五行志》:不待臣音,復讇而足。

音又,《韻補》叶子悉切。《易林》:欲飛無翼,鼎重折足;失其福利,包羞爲賊。

注解

〔足〕字收录于《康熙字典》正文・酉集中,康熙部首是足部。

〔足〕字拼音是zú,上下结构。

〔足〕字造字法是会意。甲骨文字形,上面的方口象膝,下面的“止”即脚,合起来指整个脚。本义是脚。

〔足〕字的汉语字典解释:㈠ [zú] ⑴ 脚⑵ 器物下部的支撑部分⑶ 充分,够量⑷ 完全⑸ 值得,够得上⑹ 增益

说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷二下反切卽玉切頁碼第60頁,第6字續丁孫

足

人之足也。在下。从止、囗。凡足之屬皆从足。

人之足也。在下。从止、囗。凡足之屬皆从足。

鉉注徐鍇曰:「囗象股脛之形。」

附注徐鍇繫傳:「口象股脛之形。」楊樹達《積微居小學述林》:「股、脛、蹠、跟全部為足,足从口者,象股脛周圍之形。人體股脛在上,跟蹠在下,依人所視,象股脛之口當在上層,象蹠跟之止當在下層。然文字之象形,但有平面,無立體,故止能以口上止下表之也。」

附注《說文新證》:「甲骨文从『止』,象臀部至腳底之形,『止』形或寫在上部。這個字形,學者或釋為『足』,或釋『疋』,其實『足』、『疋』是同一個字的分化。金文把『足』字從臀部到小腿的部分簡為『』形,戰國文字則『足』字上部寫成『口』形,而『疋』字上部則寫成『』形,二字開始分化。」

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷四反切節栗反頁碼第172頁,第6行,第1字述

人之足也,在下。從止、口。凡足之屬,皆從足。

人之足也,在下。從止、口。凡足之屬,皆從足。

鍇注臣鍇曰:「口象股脛也。」

《说文解字注》(段注本)

卷别卷二下反切卽玉切古音第三部頁碼第321頁,第3字許惟賢第144頁,第3字

人之足也。在體下。从口止。

人之足也。在體下。从口止。

段注依《玉篇》訂。口猶人也。舉口以包足已上者也。齒,上止下口。次之以足,上口下止。次之以疋,似足者也。次之以品,从三口。今各本从口。非也。卽玉切。三部。

凡足之屬皆从足。

章太炎说文解字授课笔记

从止,止與足義同,皆有盡頭意。

白话解释

足,人的下肢,在人体的下部。字形采用“止、口”会义。所有与足相关的字,都采用“足”作边旁。

字形解说

甲骨文之,下從

,隸定作「止」,像左腳掌之形,屬象形,此表腳;上

像鼓起的肉,即《說文》說的腓腸,也就是腿肚的意思,沒有獨立的形、音、義,只是一個實象而已。二者相合,正可表示人足之義。金文三例,全同甲文之形;戰國文字,下從之止,略異甲、金文之形,差別不大;篆文

最似金文的

、

。字經隸書,形變作

,稍失其形。楷書沿之而定體。以上諸形,都以止為形,附加實象的

而成,據具體的實象造字。在六書中屬於合體象形。

足字的相关索引

| # | 书籍 | 索引 |

|---|---|---|

| 1 | 汲古閣本 | 第117頁,第6字 |

| 2 | 陳昌治本 | 第172頁,第5字 |

| 3 | 黃侃手批 | 第142頁 |

| 4 | 說文校箋 | 第82頁,第8字 |

| 5 | 說文考正 | 第78頁,第4字 |

| 6 | 說文今釋 | 第268頁,第1字 |

| 7 | 說文約注 | 第462頁,第2字 |

| 8 | 說文探原 | 第1139頁,第1字 |

| 9 | 說文集注 | 第404頁,第3字 |

| 10 | 說文標整 | 第48頁,第5字 |

| 11 | 標注說文 | 第83頁,第4字 |

| 12 | 說文注箋 | 第622頁,第2字 |

| 13 | 說文詁林 | 第2703頁【補遺】第16389頁 |

| 14 | 通訓定聲 | 第1518頁,第5字 |

| 15 | 說文義證 | 第173頁【崇文】第689頁 |

| 16 | 說文句讀 | 第235頁 |

| 17 | 說文新證 | 第140頁,第1字 |

| 18 | 章授筆記 | 第93頁,第8字 |

| 19 | 古字詁林 | 第二冊,第576頁,第1字 |

| 20 | 古字釋要 | 第223頁,第4字 |