聽字详情

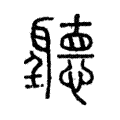

聽

聽字概述

〔聽〕字拼音是(tīng),部首是耳部,总笔画是22画。

〔聽〕字是左右结构,可拆字为“聴、王”或“耳、𡈼、𢛳”。

〔聽〕字造字法是形聲。本字从耳德,壬( tìng )聲。从耳德,即耳有所得。本义是用耳朵感受聲音。

〔聽〕字仓颉码是SGJWP,五笔是BGFN,四角号码是14131,郑码是CEAW。

〔聽〕字的UNICODE是U+807D,位于UNICODE的中日韩统一表意文字 (基本汉字),10进制: 32893,UTF-32:0000807D,UTF-8:E8 81 BD。

〔聽〕字异体字是听、廳、聴、聼、𠯸、𦔻、𦔽、𦕘、𦕢、𦖆、𦗟。

相关推荐

汉字解释

康熙字典

卷别 :正文・未集中 部首:耳部

武英殿刻本: 第2316頁,第20字

同文書局本: 第970頁,第24字

標點整理本: 第936頁,第20字

音《廣韻》、《集韻》、《韻會》、《正韻》𡘋他定切,音侹。《說文》:聆也。《釋名》:聽,靜也;靜,然後所聞審也。《書・太甲》:聽德惟聰。《儀禮・士昏禮》:命之曰:敬恭聽宗爾父母之言。

义又,《廣韻》:待也。

义又,受也。《左傳・成十一年》:鄭伯如晉聽成。【註】聽,猶受也。

义又,從也。《易・艮卦》:不拯其隨,未退聽也。【疏】聽,從也。《左傳・昭二十六年》:姑慈婦聽。

义又,斷也。《禮・王制》:司𡨥正𠛬明辟,以聽獄訟。《周禮・天官・大宰》㊟〔應為《周禮・天官冢宰・大宰》〕:凡邦之小治,則冢宰聽之。《前漢・𠛬法志》:一曰辭聽、二曰色聽、三曰氣聽、四曰耳聽、五曰目聽。

义又,任也。《前漢・景帝紀》:其議民欲徙寬大地者,聽之。

义又,𠋫也。《戰國策》:請爲王聽東方之處。【註】聽,偵𠋫之。

音又,《唐韻》:他丁切;《集韻》、《韻會》:湯丁切;《正韻》:他經切,𡘋音㕔。《集韻》:聆也、聽受也。中庭曰聽事,言受事察訟於是。俗作㕔。毛氏曰:漢晉皆作聽,六朝以來始加厂。

音又,《韻補》叶儻陽切,音堂。蘇轍〈讀道藏〉詩:昔者惠子死,莊子笑自傷;微言不復知,言之使誰聽。

注解

〔聽〕字收录于《康熙字典》正文・未集中,康熙部首是耳部。

〔聽〕字拼音是tīng,左右结构,可拆字为耳、𡈼、𢛳。

〔聽〕字造字法是形聲。本字从耳德,壬( tìng )聲。从耳德,即耳有所得。本义是用耳朵感受聲音。

〔聽〕字的汉语字典解释:㈠ [tīng] ⑴ 用耳朵接受聲音⑵ 順從,接受別人的意見⑶ 任憑,隨⑷ 治理;判斷⑸ 量詞,指馬口鐵密封成筒狀以貯藏食物、飲料等

说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷十二上反切他定切頁碼第399頁,第6字續丁孫

聽

聆也。从耳、㥁,𡈼聲。

聆也。从耳、㥁,𡈼聲。

附注段玉裁注:「耳㥁者,耳有所得也。」按:甲骨文、金文從耳從口,口表發聲,耳表聞聲,會意字。

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷二十三反切他寧反頁碼第959頁,第6行,第3字述

聆也。從悳,從耳,從𡈼聲。

聆也。從悳,從耳,從𡈼聲。

《说文解字注》(段注本)

卷别卷十二上反切他定切古音第十一部頁碼第2365頁,第3字許惟賢第1028頁,第3字

聆也。

聆也。

段注凡目所及者云視。如視朝,視事是也。凡目不能徧而耳所及者云聽。如聽天下,聽事是也。

从耳𢛳。

段注會意。耳𢛳者,耳有所得也。

𡈼聲。

段注他定切。十一部。

字形解说

甲骨文字形「聽」與「聖」同源,都以從人耳從口會意。其後以從耳口為聽字。金文字形或作從耳口,或加「生」為聲符。戰國文字形變為從耳?、?聲。篆文、隸書、楷書皆承戰國文字而來。在六書中屬於形聲。

聽字的相关索引

| # | 书籍 | 索引 |

|---|---|---|

| 1 | 汲古閣本 | 第787頁,第5字 |

| 2 | 陳昌治本 | 第1003頁,第3字 |

| 3 | 黃侃手批 | 第756頁 |

| 4 | 說文校箋 | 第522頁,第5字 |

| 5 | 說文考正 | 第471頁,第8字 |

| 6 | 說文今釋 | 第1730頁,第5字 |

| 7 | 說文約注 | 第2925頁,第1字 |

| 8 | 說文探原 | 第5850頁,第2字 |

| 9 | 說文集注 | 第2514頁,第3字 |

| 10 | 說文標整 | 第312頁,第22字 |

| 11 | 標注說文 | 第500頁,第12字 |

| 12 | 說文注箋 | 第4155頁,第3字 |

| 13 | 說文詁林 | 第11680頁【補遺】第17777頁 |

| 14 | 通訓定聲 | 第3482頁,第1字 |

| 15 | 說文義證 | 第1037頁【崇文】第4145頁 |

| 16 | 說文句讀 | 第1703頁 |

| 17 | 說文新證 | 第841頁,第1字 |

| 18 | 古字詁林 | 第九冊,第576頁,第1字 |

| 19 | 古字釋要 | 第1100頁,第2字 |