謀字详情

謀

謀字概述

〔謀〕字拼音是(móu),部首是言部,总笔画是16画。

〔謀〕字是左右结构,可拆字为“言、某”或“訁、某”。

〔謀〕字造字法是形聲。从言,某聲。本义是考慮;謀劃。

〔謀〕字仓颉码是YRTMD,五笔是YAFS86,YFSY98,四角号码是04694,郑码是SEF。

〔謀〕字的UNICODE是U+8B00,位于UNICODE的中日韩统一表意文字 (基本汉字),10进制: 35584,UTF-32:00008B00,UTF-8:E8 AC 80。

〔謀〕字异体字是㖼、呣、谋、𠰔、𢘓、𢜯、𧦥。

相关推荐

汉字解释

康熙字典

卷别 :正文・酉集上 部首:言部

武英殿刻本: 第2803頁,第2字

同文書局本: 第1173頁,第7字

標點整理本: 第1147頁,第14字

音《唐韻》:莫浮切;《集韻》、《韻會》:迷浮切,𡘋音牟。《說文》:慮難曰謀。《爾雅・釋言》:心也。【註】謀慮以心。《廣雅》:議也。《玉篇》:計也。《字彙》:咨難慮患曰謀。《易・訟卦》:君子以作事,謀始。【疏】凡欲興作其事,必先謀慮其始。《書・洪範》:聰作謀。【傳】度也。《詩・小雅》:周爰咨謀。【傳】咨事之難易爲謀。《左傳・宣十三年》:貪必謀人。【疏】計謀也。又,〈襄四年〉:咨難爲謀。【註】問患難也。《前漢・藝文志》:權謀者,以正守國,以奇用兵。《晉書・𠛬法志》:二人對議謂之謀。

义又,謀面。《書・立政》:謀面用丕訓德。【傳】謀面者,謀人之面貌也。

义又,謀主。《左傳・昭九年》:民人之有謀主也。【註】民人謀主,宗族之師長。

义又,菜名。《本草綱目》:蒔蘿,一名慈謀勒。李時珍曰:番言也。

义又,樂名。《周禮・春官・大司樂》〔疏〕:《孝經緯》云:神農之樂曰下謀。

义又,官名。《金史・百官志》:諸謀克,从五品,掌撫輯軍戸,訓練武藝。

义又,姓。《風俗通》:周卿士蔡公謀父之後,以字爲氏。

义又,通作規。詳規字註。

音又,叶謨悲切,音眉。《詩・衞風》:氓之蚩蚩,抱布貿絲;匪來貿絲,來卽我謀。

音又,叶莫徒切,音模。《詩・小雅》:民雖靡膴,或哲或謀。【註】膴音呼。

音又,叶况于切,音吁。焦氏《易林》:𢤥公淺愚,不受深謀。

音又,叶滿補切,音母。《詩・小雅》:彼譖人者,誰適與謀;取彼譖人,投畀豺虎。

音又,叶莫故切,音暮。傅鶉觚〈馬皇后贊〉:作后作母,帝諮厥謀;國賴內訓,家應顯祚。

卷目:考證・酉集上 部首:言部

愛日堂藏本: 第675頁,第1字

同文書局本: 第1670頁,第37字

《左傳・宣十三年》貪必謀人。

謹照原文十三年改十四年。

注解

〔謀〕字收录于《康熙字典》正文・酉集上,康熙部首是言部。

〔謀〕字拼音是móu,左右结构,可拆字为訁、某。

〔謀〕字造字法是形聲。从言,某聲。本义是考慮;謀劃。

〔謀〕字的汉语字典解释:㈠ [móu] ⑴ 考虑;谋划。⑵ 计谋;策略。如⑶ 咨询。⑷ 商议。如⑸ 审察。⑹ 图谋,营求。如⑺ 会合;接触。⑻ 晦昧,不清楚。⑼ 通“媒( méi )”。媒介;事物发生的诱因。⑽ 姓。

说文解字

《说文解字》(大徐本)

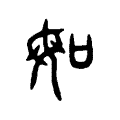

卷别卷三上反切莫浮切頁碼第69頁,第34字續丁孫

謀

慮難曰謀。从言某聲。

慮難曰謀。从言某聲。

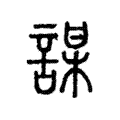

𠰔

古文謀。

古文謀。

𧦥

亦古文。

亦古文。

附注段玉裁注:「鍇本(楷化)不誤。从母非从毋也。母聲某聲同在一部。」吳大澂古籀補:「古謀字从言从每,與許書誨字相類。疑古文謀誨為一字。《說命》『朝夕納誨』當讀為『納謀』。」

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷五反切莫浮反頁碼第196頁,第7行,第1字述

慮難曰謀。從言某聲。

慮難曰謀。從言某聲。

反切………頁碼第196頁,第7行,第2字述

古文謀。

古文謀。

反切………頁碼第197頁,第1行,第1字述

亦古文。

亦古文。

鍇注臣鍇曰:「(言)古文言字也。」

《说文解字注》(段注本)

卷别卷三上反切莫浮切古音第一部頁碼第363頁,第3字許惟賢第163頁,第6字

慮難曰謀。

慮難曰謀。

段注《左傳》叔孫豹說《皇皇者華》曰:訪問於善爲咨。咨難爲謀。《魯語》作咨事爲謀。韋曰:事當爲難。《吳語》大夫種曰:夫謀必素見成事焉而後履之。《囗部》曰:圖,畫計難也。圖與謀同義。

从言。某聲。

段注莫浮切。古音在一部。

古文謀。

古文謀。

段注鍇本作呣。不誤。从母非从毋也。母聲某聲同在一部。《士冠禮》古文某爲謀。葢古文禮某作𠰔也。

亦古文。

亦古文。

段注上从母。下古文言。

白话解释

谋,讨论、筹划如何解决困难叫“谋”。字形采用“言”作边旁,采用“某”作声旁。

字形解说

金文從心、母聲。戰國文字從言、某聲。篆文、隸書、楷書同。《說文》古文從口、毋聲;古文從心、母聲。「謀」的本義是謀畫、計謀,這需要眾人用言語來進行,因此從「言」為義符。「謀」字或從「母」聲、或從「毋」聲、或從「某」聲,「母」的本義是母親、「毋」的本義是禁止、「某」的本義是梅子,「母親」、「禁止」、「梅子」和謀畫、計謀沒有關係,因此「母」聲、「毋」聲、「某」聲都沒有兼義的功能。在六書中屬於形聲。

謀字的相关索引

| # | 书籍 | 索引 |

|---|---|---|

| 1 | 汲古閣本 | 第138頁,第16字 |

| 2 | 陳昌治本 | 第197頁,第2字 |

| 3 | 黃侃手批 | 第159頁 |

| 4 | 說文校箋 | 第94頁,第6字 |

| 5 | 說文考正 | 第89頁,第14字 |

| 6 | 說文今釋 | 第309頁,第5字 |

| 7 | 說文約注 | 第536頁,第2字 |

| 8 | 說文探原 | 第1272頁,第1字 |

| 9 | 說文集注 | 第463頁,第1字 |

| 10 | 說文標整 | 第56頁,第32字 |

| 11 | 標注說文 | 第94頁,第13字 |

| 12 | 說文注箋 | 第710頁,第1字 |

| 13 | 說文詁林 | 第2927頁【補遺】第16428頁 |

| 14 | 通訓定聲 | 第803頁,第2字 |

| 15 | 說文義證 | 第194頁【崇文】第773頁 |

| 16 | 說文句讀 | 第270頁 |

| 17 | 古字詁林 | 第二冊,第739頁,第3字 |

| 18 | 古字釋要 | 第253頁,第2字 |