正字概述

〔正〕字是多音字,拼音是(zhèng、zhēng),部首是止部,总笔画是5画,是独体字。

〔正〕字是上下结构,可拆字为“一、止”,五行属金。

〔正〕字造字法是指事。甲骨文字形,上面的符号表示方向、目标,下面是足( 止 ),意思是向这个方位或目标不偏不斜地走去。本义是不偏斜,平正。

〔正〕字仓颉码是MYLM,五笔是GHD,四角号码是10101,郑码是AII,中文电码是2973,区位码是5393。

〔正〕字的UNICODE是U+6B63,位于UNICODE的中日韩统一表意文字 (基本汉字),10进制: 27491,UTF-32:00006B63,UTF-8:E6 AD A3。

〔正〕字在《通用规范汉字表》的一级字表中,序号0198,属常用字。

〔正〕字反义词是侧、倒、偏、副、反、斜、歪、负、邪,异体字是㱏、政、靕、𠙺、𠤭、𢘫、𣥆、𣥔、𤴓、𧾸。

相关推荐

汉字解释

康熙字典

卷别 :正文・辰集下 部首:止部

武英殿刻本: 第1373頁,第2字

同文書局本: 第574頁,第2字

標點整理本: 第523頁,第12字

音《唐韻》、《韻會》、《正韻》𡘋之盛切,音政。《說文》:是也,从止一以止。【註】守一以止也。《新書・道術篇》:方直不曲謂之正。《易・乾卦》:剛健中正。《公羊傳・隱三年》:君子大居正。

义又,備也、足也。《易・乾・文言》:各正性命。《書・君牙》:咸以正罔缺。

义又,《爾雅・釋詁》:正,長也。【郭註】謂官長。《左傳・隱六年》:翼九宗五正。【杜註】五正,五官之長。又,〈昭二十九年〉:木正曰句芒、火正曰祝融、金正曰蓐收、水正曰𤣥冥、土正曰后土。

义又,官名。《禮・王制》:史以獄成吿於正。【鄭註】正,於周,鄕師之屬;今漢有正平丞,秦所置。

义又,朼載也。《周禮・夏官》:諸子大祭祀,正六牲之體。【註】正謂朼載之。朼,亦作匕。

义又,常也。朱子云:物以正爲常。又,正人,尋常之人也。《書・洪範》:凡厥正人。《朱子語錄》:是平平底人。

义又,定也。《周禮・天官》:宰夫令羣吏正歲會、正月要。【註】正,猶定。

义又,決也。《詩・大雅》:維龜正之。

义又,治其罪亦曰正。《周禮・夏官》:大司馬九伐之法,賊殺其親則正之。【註】正之者,執而治其罪。《王霸記》曰:正,殺之也。

义又,直也。《易・坤・文言》:直其正也。《爾雅・釋泉》:濫泉正出。正出,直出也。

义又,平質也。《論語》:就有道而正焉。屈原〈離騷〉:指九天以爲正。【註】謂質正其是非也。

义又,以物爲憑曰正。《儀禮・士昏禮》:父戒女必有正焉,若衣、若筓。【註】有正者,以託戒使不忘。

义又,釐辨也。《論語》:必也正名乎。

音又,四月亦曰正月。《詩・小雅》:正月繁霜。【箋】夏之四月,建巳之月。【疏】謂之正月者,以乾用事,正純陽之月。又,杜預《左傳・昭十七年》〔註〕:謂建巳正陽之月也。正,音政。

音又,預期也。《孟子》:必有事焉而勿正。《公羊傳・僖二十六年》:師出不出反,戰不正勝㊟〔「師出不出反」之「出」字,當作「正」。《公羊傳・僖二十六年》作:師出不正反,戰不正勝〕。

义又,三正。《史記・歷書》㊟〔即《史記・曆書》〕:夏正以正月、殷正以十二月、周正以十一月,蓋三王之正若循環然。《後漢・章帝紀》:王者重三正、愼三微。【註】三正,天地人之正。

义又,人臣之義有六正,謂聖臣、良臣、忠臣、智臣、貞臣、直臣也。見《說苑》。

义又,七正,日月五星也。《書・舜典》作七政,《史記・律書》作七正。

义又,八正,謂八節之氣以應八方之風。《史記・律書》:律歷,天所以通五行八正之氣。又,《大品經說》:八正,曰正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。王屮〈頭陀寺𥓓文〉:憑五衍之軾,拯溺逝川;開八正之門,大庇交喪。

义又,先正,先賢也。《書・說命》:昔先正保衡。

义又,諡法。汲冢《周書》:內外賔服曰正。

义又,與政通。《詩・小雅》今兹之正,《禮・月令》仲春班馬正,皆與政同。

义又,朝覲曰朝正。《左傳・文三年》:昔諸侯朝正於王。【杜註】朝而受其政敎也。亦讀平聲。杜甫詩:不見朝正使。

义又,姓。《廣韻》:宋上卿正考父之後。漢有正錦,《後魏・志》有正帛。又,複姓,漢有正令官。

义又,宗正,星名。甘氏《星經》:在帝座東南,主宗正卿大夫。

音又,《廣韻》:之盈切。《集韻》、《韻會》:諸盈切;《正韻》:諸成切,𡘋音征 —— 歲之首月也。《春秋》:春,王正月。《公羊》、《榖梁傳》〔註〕:音征,或如字,今多讀征。

义又,室之向明處曰正。《詩・小雅》:噲噲其正。

义又,射侯中曰正。《周禮・夏官》:射人以射法治射儀,王以六耦射三侯,五正;諸侯以四耦射二侯,三正;孤卿大夫以三耦射一侯,二正;士以三耦射豻侯,二正。《詩・齊風》:終日射侯,不出正兮。【毛傳】二尺曰正。【疏】正大於鵠,三分侯廣,而正居一焉,其內皆方二尺。又,《儀禮・大射儀》〔鄭註〕:正者,正也。亦鳥名。齊魯之閒名題肩爲正,正,鳥之捷黠者,射之難中,以中爲雋,故射取名焉。

音又,與征通。《周禮・夏官》:諸子有兵甲之事則授之車馬,以軍法治之弗正。【疏】正,音征,謂賦稅也。

义唐武后作𠙺。

卷目:考證・辰集下 部首:止部

愛日堂藏本: 第337頁,第2字

同文書局本: 第1653頁,第21字

《公羊傳・僖二十六年》師出不出反,戰不正勝。

謹照原文不出反改不正反。

注解

〔正〕字收录于《康熙字典》正文・辰集下,康熙部首是止部。

〔正〕字是多音字,拼音是zhèng、zhēng,上下结构,可拆字为一、止、!、、一。

〔正〕字造字法是指事。甲骨文字形,上面的符号表示方向、目标,下面是足( 止 ),意思是向这个方位或目标不偏不斜地走去。本义是不偏斜,平正。

〔正〕字的汉语字典解释:㈠ [zhèng] ⑴ 不偏斜,与“歪”相对⑵ 合于法则的⑶ 合于道理的⑷ 恰好⑸ 表示动作在进行中⑹ 两者相对,好的、强的或主要的一方,与“反”相对,与“副”相对⑺ 纯,不杂⑻ 改去偏差或错误⑼ 图形的各个边的长度和各个角的大小都相等的⑽ 指失去电子的,与“负”相对⑾ 大于零的,与“负”相对⑿ 姓。㈡ [zhēng] ⑴ 〔~月〕农历一年的第一个月。简称“正”,如“新~”。

说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷二下反切之盛切頁碼第51頁,第1字續丁孫

正

是也。从止,一以止。凡正之屬皆从正。

是也。从止,一以止。凡正之屬皆从正。

鉉注徐鍇曰:「守一以止也。」

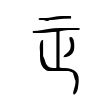

㱏

古文正从𠄞。𠄞,古上字。

古文正从𠄞。𠄞,古上字。

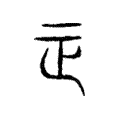

𣥔

異體𧾸

古文正从一、足。足者亦止也。

古文正从一、足。足者亦止也。

附注《說文新證》:「甲骨文从囗(圍)或从⚫(丁)(圍、丁皆為城之象形),會向城邑前行的意思,丁亦聲。」

蔣注武則天新造字:𠙺。

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷四反切眞性反頁碼第149頁,第6行,第1字述

是也。從一,從止。凡正之屬,皆從正。

是也。從一,從止。凡正之屬,皆從正。

鍇注臣鍇曰:「守一以止也。」

反切………頁碼第149頁,第7行,第1字述

古文正,從𠄞止。𠄞,古上字。

古文正,從𠄞止。𠄞,古上字。

反切………頁碼第149頁,第7行,第2字述

古文正,從一、足。足亦止也。

古文正,從一、足。足亦止也。

《说文解字注》(段注本)

卷别卷二下反切之盛切古音第十一部頁碼第275頁,第1字許惟賢第123頁,第1字

是也。从一。

是也。从一。

段注句。

一㠯止。

段注江沅曰:一所㠯止之也。如乍之止亡,母之止姦。皆以一止之。之盛切。十一部。

凡正之屬皆从正。

古文正从𠄞。𠄞古文上字。

古文正从𠄞。𠄞古文上字。

段注此亦同䇂示辰龍童音章皆从𠄞。

古文正。从一足。足亦止也。

古文正。从一足。足亦止也。

段注《止部》曰:止爲足。

章太炎说文解字授课笔记

《尚書》「惟正之獵」。正,充足也;不足為乏。

古人足謂之正,不足謂之乏。《書》「惟正是求」。因正故征,引申為征伐。

古人足謂之正,不足謂之乏。《書》「惟正是求」。因正故征,引申為征伐。

白话解释

正,纠正,使恰当。字形采用“止”作字根,指事符号“一”表示阻止错误。所有与正相关的字,都采用“正”作边旁。,这是古 文写法的“正”字,采用“二、止”会义,二,表示上苍。

,这也是古文写法的“正”字, 采用“一、足”会义,足,也是“止” 的意思。

字形解说

甲骨文「正」字下從止,上作填實圓點「●(丁)」,或鉤勒輪廓作「囗」形。從「囗」、從「●」,表示城邑;從止,止像人腳趾之形,表示行走的意思,整個字形會合朝向預定的城邑行進。本義為征行,有時是軍旅討伐,有時是巡省邦國,有時是從狩獵郊畿。從囗、從止,在六書中屬於異文會意;從止、●聲,在六書中屬於形聲。金文除〈衛簋〉外,上部多作填實圓點,或演變一短橫。有的則又在「正」字上增添一短橫,是增飾的羨符。戰國簡帛文字,異體多樣,基本保留金文中上「一」下「止」,及「一」上增添短橫兩種構形,此為《說文》篆文和古文字形的所本。少數把「止」形,寫成交錯的形狀。還有的把「正」字反寫,仍是「正」字,而不是反正為乏的「乏」字。另《說文》收錄的古文,有寫成上「一」下「足」的字形,止、足義近通用,從一,表示預定前往的目的地;從止、從足,表示行進,自是「正」字的異體。本義為征行。在六書中屬於異文會意。後世字義因偏於「征伐」,後因引申為正中、正確、公正等意思,轉注為從「辵」、「正」聲的「?」字,或從「彳」、「正」聲的「征」,以保留「征行」的本義。「征」是「?」的異體字。殷商晚期至西周初期「正」字,已見作從彳、正聲之形聲字。

正字的相关索引

| # | 书籍 | 索引 |

|---|---|---|

| 1 | 汲古閣本 | 第97頁,第1字 |

| 2 | 陳昌治本 | 第145頁,第1字 |

| 3 | 黃侃手批 | 第123頁 |

| 4 | 說文校箋 | 第69頁,第1字 |

| 5 | 說文考正 | 第63頁,第5字 |

| 6 | 說文今釋 | 第217頁,第1字 |

| 7 | 說文約注 | 第386頁,第1字 |

| 8 | 說文探原 | 第959頁,第1字 |

| 9 | 說文集注 | 第332頁,第1字 |

| 10 | 說文標整 | 第39頁,第12字 |

| 11 | 標注說文 | 第69頁,第1字 |

| 12 | 說文注箋 | 第527頁,第1字 |

| 13 | 說文詁林 | 第2421頁【補遺】第16343頁【補編】第14880頁 |

| 14 | 通訓定聲 | 第3418頁,第3字 |

| 15 | 說文義證 | 第148頁【崇文】第589頁 |

| 16 | 說文句讀 | 第197頁 |

| 17 | 說文新證 | 第120頁,第1字 |

| 18 | 章授筆記 | 第79頁,第1字 |

| 19 | 古字詁林 | 第二冊,第287頁,第3字 |

| 20 | 古字釋要 | 第174頁,第5字 |