伯字概述

〔伯〕字是多音字,拼音是(bó、bǎi、bà),部首是亻部,总笔画是7画。

〔伯〕字是左右结构,可拆字为“亻、白”,五行属水。

〔伯〕字造字法是形声。从人,白声。本义是排行第一的,老大。

〔伯〕字仓颉码是OHA,五笔是WRG,四角号码是26202,郑码是NNK,中文电码是0130,区位码是1814。

〔伯〕字的UNICODE是U+4F2F,位于UNICODE的中日韩统一表意文字 (基本汉字),10进制: 20271,UTF-32:00004F2F,UTF-8:E4 BC AF。

〔伯〕字在《通用规范汉字表》的一级字表中,序号0778,属常用字。

〔伯〕字异体字是白、霸、𧇚。

相关推荐

汉字解释

康熙字典

卷别 :正文・子集中 部首:人部

武英殿刻本: 第213頁,第1字

同文書局本: 第96頁,第16字

標點整理本: 第21頁,第15字

音《唐韻》、《集韻》、《正韻》𡘋博陌切,音百。《說文》:長也。《釋名》:父之兄曰伯父。伯,把也,把持家政也。

义又,兄曰伯。《詩・小雅》:伯氏吹塤。

义又,第三等爵曰伯。又,《周禮・春官》:大宗伯之職,以九儀之命,正邦國之位,九命作伯。【註】上公有功德者,加命爲二伯,得征五侯九伯者。【疏】《公羊傳》,自陝以東,周公主之;陝以西,召伯主之,是東西二伯也。言九伯,九州有十八伯,各得九伯,故云九伯也。

义又,婦人目其夫曰伯。《詩・衞風》:伯也執殳。

义又,馬祖、天駟、房星之神曰伯。《詩・小雅》:既伯既禱。【註】以吉日祭馬祖而禱之。

义又,鳥名。《左傳・昭十七年》:伯趙氏,司至者也。【註】伯趙,伯勞也。

义又,姓。益之後。春秋時有伯宗、伯州犂。

义又,同「陌」。《史記・酷吏傳》:置伯格長。【註】言阡陌村落皆置長也。

音又,《正韻》:必駕切 —— 同「霸」。五伯,齊桓、晉文、秦繆、宋襄、楚莊也。伯叔伯長之義,後人恐與侯伯字溷,故借霸字別之。

音又,叶蒲各切,音博。《詩・大雅》「王錫申伯」,叶下蹻濯。

音又,叶壁益切,音必。《史記・敘傳》:維弃作稷,德盛西伯。

音又,叶博故切,音布。揚雄〈解嘲〉:子胥死而吳亡,種蠡存而越伯;五羖入而秦喜,樂毅出而燕懼。

卷目:考證・子集中 部首:人部

愛日堂藏本: 第32頁,第2字

同文書局本: 第1638頁,第4字

《周禮・春官》大宗伯之職,九命作伯。《疏》公羊傳,自陝以東周公主之。陝以西召伯主之。是東西二伯也。言九伯,九州有十八伯,各得九伯,故云九伯也。

謹照原文召伯之伯改公。言九伯下增者字。

注解

〔伯〕字收录于《康熙字典》正文・子集中,康熙部首是人部。

〔伯〕字是多音字,拼音是bó、bǎi、bà,左右结构,可拆字为亻、白。

〔伯〕字造字法是形声。从人,白声。本义是排行第一的,老大。

〔伯〕字的汉语字典解释:㈠ [bó] ⑴ 兄弟排行次序⑵ 父亲的哥哥⑶ 对父辈戚友的尊称⑷ 封建制度五等爵位的第三等⑸ 旧时对文章、道德足为表率者的尊称:“海内文章~”。⑹ 姓。㈡ [bǎi] ⑴ 〔大~子〕丈夫的大哥。㈢ [bà] ⑴ 古同“霸”,古代诸侯联盟的首领。

说文解字

《说文解字》(大徐本)

卷别卷八上反切博陌切頁碼第258頁,第10字續丁孫

伯

長也。从人白聲。

長也。从人白聲。

附注按:甲骨文、金文伯字均作白。

《说文解字系传》(小徐本)

卷别卷十五反切不白反頁碼第662頁,第4行,第1字述

長也。從人白聲。

長也。從人白聲。

鍇注臣鍇按:《周禮》:「九命作伯。」諸侯之長也。

《说文解字注》(段注本)

卷别卷八上反切博陌切古音第五部頁碼第1465頁,第2字許惟賢第643頁,第4字

長也。

長也。

段注《釋詁》、《正月》傳同。《載芟》傳云:伯,長子也。《伯兮》傳云:伯,州伯也。一義之引伸也。凡爲長者皆曰伯。古多假柏爲之。

从人。白聲。

段注博陌切。古音在五部。

章太炎说文解字授课笔记

嫡出長子曰伯,庶出長子曰孟,大則明白,故伯从白,孟訓明也;幽,幼也;童,昏[也],皆其反意義。此皆音訓。

伯从白聲,明白也;孟訓明,亦明白也。凡年長者必較明白事理。幼訓幽,童訓昏,幼者必較昧於事理也。

長也,當訓白也,猶孟,明也(大有禮);幽,幼也。以聲為訓。嫡出長子曰伯,庶出長子曰孟,大則明白,故伯从白。

嫡出長子曰伯,庶出長子曰孟。大則明白,故伯从白。孟,明也;幽,幼也。

白话解释

伯,年长。字形采用“人”作边旁,采用“白”作声旁。

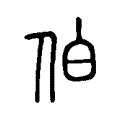

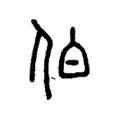

字形解说

此字始見於篆文。篆文作,由「人」、「白」二字構成。從人,示人之身分。從白,聲符,注明音讀。在六書中屬於形聲。

伯字的相关索引

| # | 书籍 | 索引 |

|---|---|---|

| 1 | 汲古閣本 | 第507頁,第7字 |

| 2 | 陳昌治本 | 第647頁,第7字 |

| 3 | 黃侃手批 | 第495頁 |

| 4 | 說文校箋 | 第326頁,第11字 |

| 5 | 說文考正 | 第311頁,第7字 |

| 6 | 說文今釋 | 第1121頁,第4字 |

| 7 | 說文約注 | 第1911頁,第3字 |

| 8 | 說文探原 | 第3969頁,第1字 |

| 9 | 說文集注 | 第1656頁,第1字 |

| 10 | 說文標整 | 第200頁,第18字 |

| 11 | 標注說文 | 第321頁,第3字 |

| 12 | 說文注箋 | 第2639頁,第1字 |

| 13 | 說文詁林 | 第7948頁【補遺】第17183頁 |

| 14 | 通訓定聲 | 第1834頁,第2字 |

| 15 | 說文義證 | 第682頁【崇文】第2725頁 |

| 16 | 說文句讀 | 第1052頁 |

| 17 | 章授筆記 | 第330頁,第4字 |

| 18 | 古字詁林 | 第七冊,第279頁,第1字 |

| 19 | 古字釋要 | 第760頁,第6字 |